Historisches aus und über Belm

Belm im Wandel der Zeit

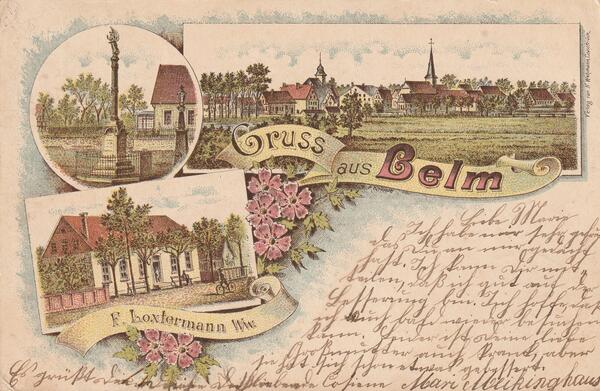

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen in loser Folge eine Reihe an historischen Beiträgen über Belm vor. Hiermit möchten wir einen Eindruck davon vermitteln, wie sich früher das alltägliche Leben in Belm und in den ehemals selbstständigen Ortsteilen Haltern, Icker, Powe und Vehrte darstellte und was die Menschen hier damals bewegte. Gleichzeitig wollen wir anhand alter und neuerer Fotos aus unserem Bildarchiv veranschaulichen, wie sich das Aussehen dieser Orte im Lauf der Jahrzehnte verändert hat. In der Rubrik "Kalenderblatt" werden wir außerdem an besondere Ereignisse in der Vergangenheit unserer Gemeinde erinnern.

Die einzelnen Beiträge öffnen sich nach einem "Klick" auf die jeweiligen grauen Überschriften-Felder weiter unten auf der Seite.

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen hierzu haben sollten, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Historisches Bildarchiv

Zur Ergänzung unseres historischen Bildarchivs suchen wir weitere alte Aufnahmen von Ereignissen, Veranstaltungen, Personengruppen, Siedlungen, Gebäuden, Landschaften etc. aus allen Belmer Ortsteilen.

Wenn Sie uns hierfür auch Ihre alten Fotos und Dias zur Verfügung stellen möchten, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir freuen uns über jeden Zugang von Bildern. Sie brauchen sich nicht von Ihren Originalaufnahmen zu trennen, denn wir scannen Ihre Fotos ein und Sie erhalten diese anschließend unversehrt wieder von uns zurück.

Sprechen Sie uns in jedem Fall gerne an! Die Kontaktdaten finden Sie rechts in der Randspalte.

Lyrastein und Sachsenhain - Findlinge aus Vehrte

Vehrte zeichnet sich durch ein außergewöhnlich hohes Vorkommen an Findlingen aus. Diese Gesteinsblöcke sind Hinterlassenschaften eines eiszeitlichen Gletschers, der sie vor mehr als 200.000 Jahren von Skandinavien hierher ins Osnabrücker Land brachte. Eine beachtliche, nahezu unüberschaubare Menge dieser Steine befindet sich im Naturschutzgebiet „Steinernes Meer“. Hierbei handelt es sich um ein rund 13 Hektar großes Areal im westlichen Teil des Gattbergs, welches aufgrund seiner Einzigartigkeit bereits im Jahr 1924 unter Naturschutz gestellt wurde. Aber nicht nur auf dem Gattberg, auch in den anderen Vehrter Waldgebieten, auf öffentlichen Flächen und in privaten Gärten trifft man immer wieder auf eine Vielzahl von Findlingen unterschiedlichster Form und Größe. Zu Recht ist deshalb oftmals vom „steinreichen Vehrte“ die Rede.

Um „Süntelstein & Co.“ ranken sich zahlreiche Sagen und Legenden, wonach einst der Teufel höchstselbst hier in den Wäldern sein Unwesen getrieben haben soll. Die Geschichten darüber sind auch jenseits unserer Gemeindegrenzen weithin bekannt. Weniger bekannt dürfte hingegen sein, dass manche Denk- und Ehrenmale in der näheren und weiteren Umgebung aus Vehrter Findlingen bestehen.

So zum Beispiel der Gedenkstein zur 900-Jahr-Feier des Ortes Glane bei Bad Iburg. Dieser Findling mit einem Gewicht von etwa 20 Tonnen wurde dort im März des Jahres 1988 aufgestellt. Zuvor lag er auf einem Wiesengrundstück von Franz Klemann in Vehrte.

Dort ganz in der Nähe, auf einem Acker des Landwirts Willi Droste, wurde Anfang 1986 ein rund 38 Tonnen schwerer Granitblock ausgegraben und anschließend vor das Museum am Schölerberg in Osnabrück transportiert, wo er seitdem gewissermaßen als Zeuge einer längst vergangenen Zeit die Museumsbesucher empfängt.

Zwischen 1934 und 1936 ließen die Nationalsozialisten in Verden an der Aller den „Sachsenhain“ errichten, eine großflächige Denkmalanlage für die angeblich 4500 Sachsen, die beim „Blutgericht von Verden“ von Karl dem Großen an jener Stelle hingerichtet worden sein sollen. Insgesamt 4500 Findlinge wurden dort entlang eines zwei Kilometer langen Rundweges in Reihen nebeneinander angeordnet. Die Bereitstellung der hierfür benötigten Findlinge war Aufgabe der Kreisbauernschaften. Allein 650 Stück lieferte die damals noch selbstständige Gemeinde Vehrte. In wochenlanger, anstrengender und auch gefährlicher Arbeit legte man hier Findling für Findling frei, einzelne bis zu 7,5 Tonnen schwer, lud sie auf stabile Fuhrwerke und brachte sie mit Pferdegespannen zum Bahnhof, von wo aus sie dann per Güterzug in Richtung Verden weitertransportiert wurden.

Auch der Lyrastein im Osnabrücker Schlossgarten, ein Denkmal für den Komponisten des Liedes „Der Mai ist gekommen“ Justus Wilhelm Lyra, ist ein Vehrter Findling. An dieser Stelle steht der Stein erst seit 1984, vorher stand er längere Zeit am Herrenteichswall. Seine ursprüngliche Position war allerdings in der kleinen Parkanlage am Hasetor unterhalb der Vitischanze. Am 1. Mai 1905 war die Einweihung des Denkmals. Hierzu schrieb die Neue Osnabrücker Zeitung am 27. April 2004: „Dort war der Lyrastein platziert worden: ein mächtiger Findling, den Bauer Siebert aus Vehrte zur Verfügung gestellt hatte. Das erste Wegstück zur Eisenbahn war der Brocken von 14 Pferden gezogen worden. Von den 4000 Mark Gesamtkosten entfielen allein 1200 auf den Transport.“

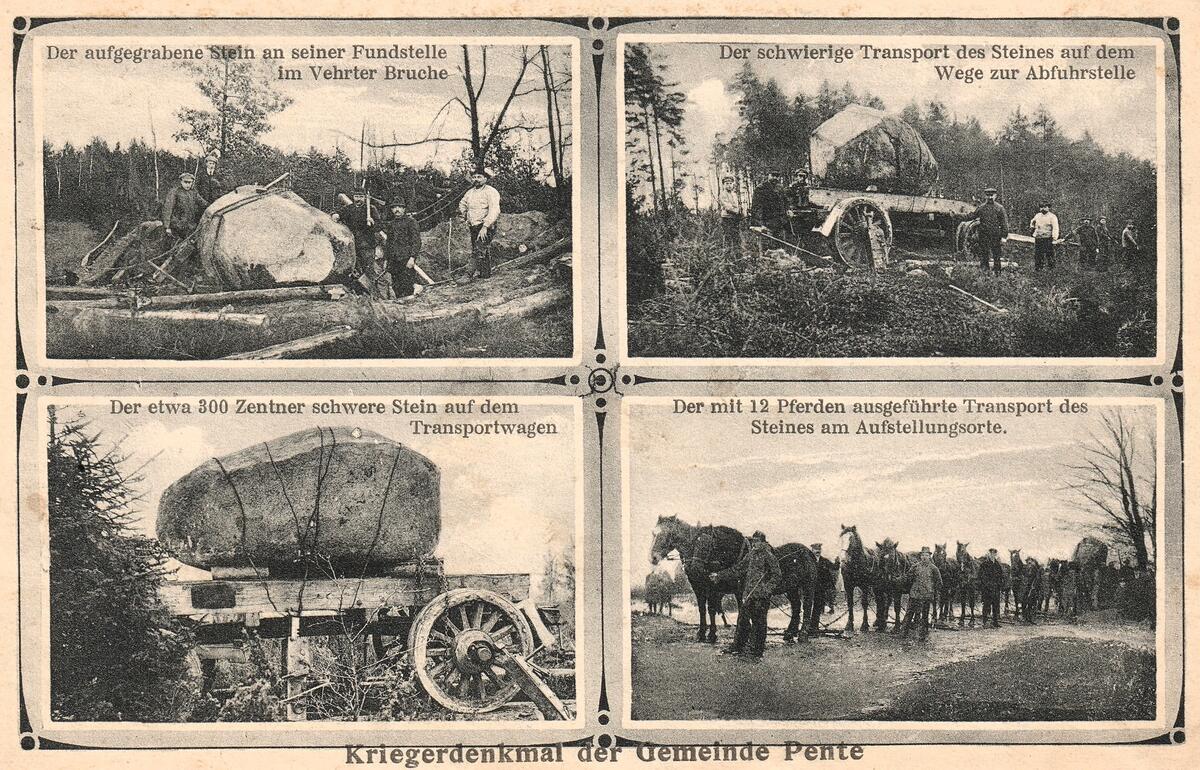

Wie solch ein Transport damals ausgesehen haben mag, ist recht anschaulich auf der hier nachstehend abgebildeten Ansichtskarte vom „Kriegerdenkmal der Gemeinde Pente“ dargestellt. Diese Gedenkstätte wurde im Jahre 1922 zu Ehren der im 1. Weltkrieg 1914-1918 gefallenen Soldaten des Ortes errichtet. Der hierfür verwendete Stein wiegt etwa 15 Tonnen und ist ebenfalls ein Findling aus Vehrte. Darüber berichtet vor Ort auch eine Infotafel: „Der etwa 300 Zentner schwere, größte Stein des jetzigen Ehrenmals wurde mit 6 Pferdegespannen sowie einem Ersatzgespann, die alle von Penter Bauern und der Ziegelei Pente gestellt wurden, mittels eines Spezialwagens zur Beförderung von Baulokomotiven, transportiert. Der Transport vom Fundort des Steins im Vehrter Bruch bis zur heutigen Gedenkstätte dauerte gem. alter Aufzeichnungen von 3 Uhr morgens bis kurz vor Dunkelheit.“

Die Eisenbahn-Blockstelle in Powe

Die Bahnstrecke „Wanne-Eickel - Hamburg“ ist eine der wichtigsten Eisenbahnstrecken in Nordwestdeutschland. Seit 1874 in Betrieb, verläuft sie über die Städte Münster, Osnabrück und Bremen und hat eine Gesamtlänge von 355 Kilometern. Hiervon befinden sich rund sieben Kilometer auf dem Gebiet der Gemeinde Belm.

Im Bahnverkehr wird durch spezielle Signalanlagen sichergestellt, dass auf den einzelnen Streckenabschnitten zur vorgesehenen Zeit grundsätzlich nur ein Zug pro Fahrtrichtung und Gleis unterwegs ist. Diese Signale sind in regelmäßigen Abständen entlang der Strecke aufgestellt und arbeiten heutzutage vollkommen automatisch. Früher dagegen wurden sie von Hand über Drahtzüge gestellt. Die kleinen Stellwerkshäuschen, in denen der Signalbediener damals seine Arbeit versah, bezeichnete man zusammen mit den dazugehörigen Signalen als „Blockstellen“ oder „Blockposten“. Der Signalbediener wurde „Blockwärter“ genannt.

Eine solche Blockstelle befand sich bis zum Ende der 1960er-Jahre auch bei Kilometer 122,75 in der damaligen Gemeinde Powe. Auf dem Foto ist zu sehen, wie ein Güterzug diese Blockstelle von rechts kommend nach links in Richtung Bremen passiert. Beladen ist er mit fabrikneuen Fahrzeugen vom Typ „Kadett A“ des Herstellers Opel.

Die Aufnahme entstand im Juli 1963 von der Fußgänger- und Radfahrerüberführung aus, über die man heute zur Heinrichstraße und zum Radschnellweg nach Osnabrück gelangt. Der Feldweg parallel zu den Gleisen - mittlerweile schon seit vielen Jahren eine befestigte Straße - führt von der heutigen Weberstraße zur Siedlung am Stiegthügel, die man links im Bild erkennt. Die Häuser und die Bäume rechts im Hintergrund kennzeichnen den Verlauf der Bremer Straße. Genau wie der „Block Powe“ sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen dahinter inzwischen schon längst verschwunden. Sie mussten dem Belmer Industriegebiet weichen.

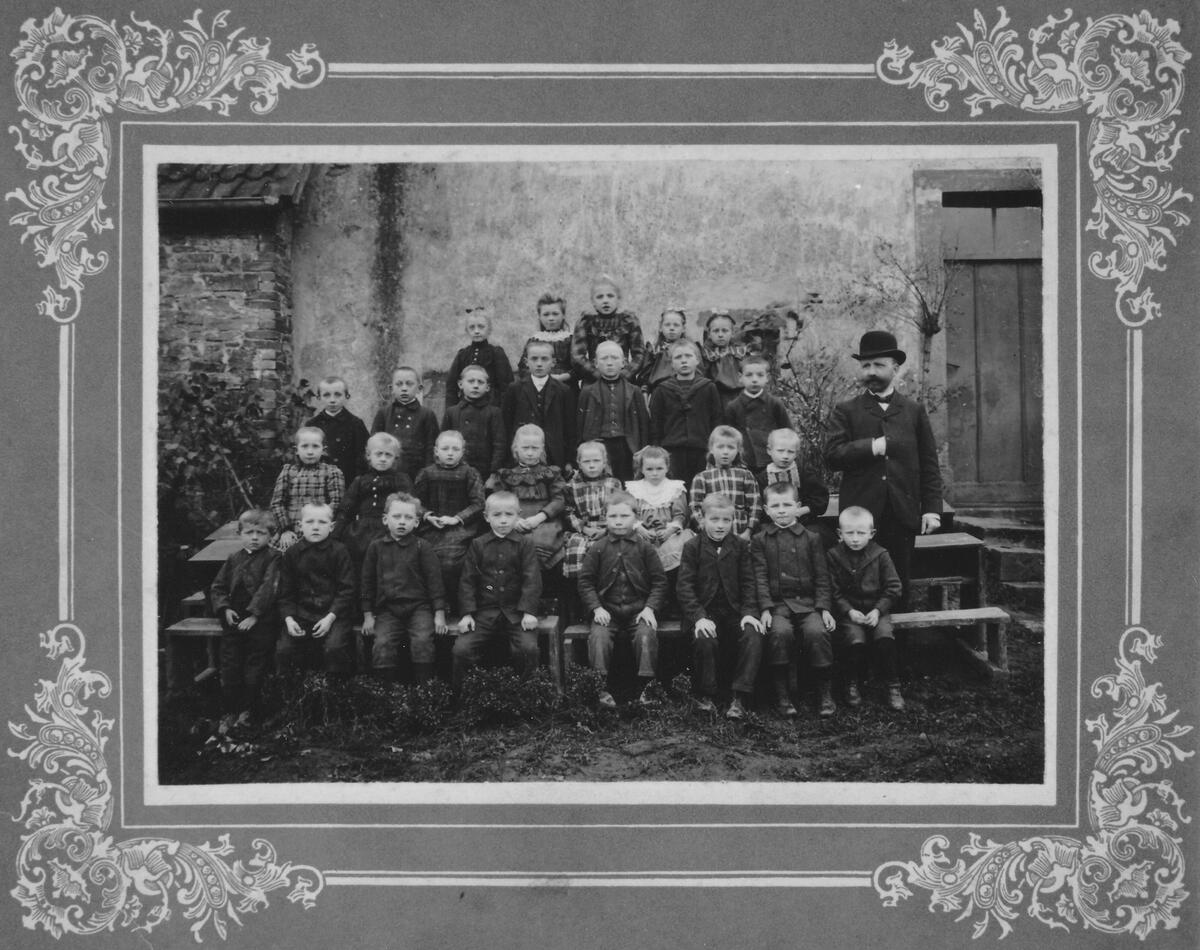

Altes Schulfoto aus der Zeit um 1910

Hier sehen Sie ein Foto aus unserem historischen Bildarchiv. Als dieses Schulfoto entstand, war Deutschland noch eine Monarchie und wurde von Kaiser Wilhelm II. regiert. So viel dürfte sicher sein. Aber wann genau es damals gemacht worden war, wissen wir leider nicht. Aufgrund der Bekleidung der darauf abgebildeten Kinder und des Lehrers liegt die Vermutung nahe, dass die Aufnahme ungefähr in der Zeit um das Jahr 1910 entstanden sein könnte.

Genauso wenig ist uns bekannt, welche Klasse aus welcher Schule in Belm oder den umliegenden Ortsteilen hier abgelichtet wurde.

Deshalb würden wir uns über jeden Hinweis zu diesem Foto sehr freuen! Falls Sie uns helfen können, dieses „Bilder-Rätsel“ zu lösen, setzen Sie sich bitte gerne mit mir in Verbindung. Die Kontaktdaten finden Sie rechts in der Randspalte.

Die Anfänge der Posaunenchöre im evangelischen Kirchspiel Belm

In Deutschland gibt es etwa 6.000 Posaunenchöre, in denen sich 117.000 Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Hiervon musizieren allein 550 Posaunenchöre mit rund 10.000 Bläserinnen und Bläsern in den Kirchengemeinden unserer Landeskirche. Sie werden betreut vom „Posaunenwerk der Evangelischen-lutherischen Landeskirche Hannovers“ mit Sitz in Hildesheim. Alle vier bis fünf Jahre richtet das Posaunenwerk ein mehrtägiges Landesposaunenfest aus, zu welchem sämtliche Mitgliedschöre eingeladen werden.

Gegründet im Jahr 1898 zunächst als „Gesamtverband Hannoverscher Posaunenvereine“, konnte das Posaunenwerk 2023 sein 125-jähriges Bestehen feiern. In diesem Jubiläumsjahr fand das Landesposaunenfest unter dem Motto „LAUTER FRIEDEN“ ganz bewusst im Rahmen der Feierlichkeiten zum 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens in Osnabrück statt. Etwa 1.500 Musikerinnen und Musiker aus allen Bezirken der Landeskirche waren vom 8. bis zum 10. September nach Osnabrück gekommen und brachten die Stadt mit ihren Instrumenten zum Klingen.

Hier im Osnabrücker Land entstanden die ersten „Posaunenvereine“ schon weit vor der Gründung des Posaunenwerks. Bereits im Jahr 1851 wurde in Brockhausen bei Bad Essen der Posaunenchor Brockhausen-Rabber ins Leben gerufen. Damit ist er nachweislich der älteste Posaunenchor in der Hannoverschen Landeskirche und einer der ältesten in ganz Deutschland. Weitere Chorgründungen erfolgten 1882 in Bad Essen, 1885 in Hilter, 1886 in Engter und Arenshorst (Herringhausen), 1887 in Bohmte und 1892 in Venne. Hilfestellung erhielten die Chöre hierbei jeweils vom „Evangelischen Verein“ in Hannover.

Zu jener Zeit stellte man auch im evangelischen Kirchspiel Belm erste Überlegungen dahingehend an, sich ebenfalls der Posaunen-Bewegung anzuschließen. Es war beabsichtigt, in allen vier Schulorten Belm, Gretesch-Lüstringen, Haltern-Wellingen und Vehrte je einen Posaunenchor einzurichten, wobei zunächst in Haltern-Wellingen der Anfang gemacht werden sollte. „In der [Kirchen-]Gemeinde Belm hat sich eine Anzahl junger Leute zusammengefunden, einen Posaunenchor zu gründen“, wandte sich der damalige Belmer Pastor Wilhelm Kaune Mitte April 1894 an den Evangelischen Verein und richtete an diesen „die unterthänige Bitte, durch Gewährung einer Beihilfe das Inslebentreten des Posaunenchores hochgeneigtest unterstützen zu wollen“.

Nicht einmal drei Wochen später konnten schon bei der Firma Glier in Markneukirchen, Sachsen neun Blasinstrumente im Gesamtwert von 323 Mark bestellt werden. Am 23. Mai 1894 traf dann der Vereinsagent Carl Sauer aus Hannover in Haltern ein, um die „jungen Leute“ in den nachfolgenden vierzehn Tagen musikalisch anzuleiten und ihnen das Spielen der Instrumente beizubringen. Der Halterner Schulchronist hielt damals fest: „Im Mai 1894 wurde in den Gemeinden Haltern & Wellingen ein Posaunenchor gegründet. Dem Chore traten 12 Jünglinge bei aus beiden Gemeinden.“ Von nun an fanden täglich mehrstündige Proben statt und schon bald war der Chor spielfähig. Am 15. Juni 1894 brachte Pastor Kaune schließlich den erfolgreichen Abschluss der Gründungsphase zu Protokoll: „Es sind die Mitglieder des Posaunenchores von Haltern Wellingen am heutigen Tage in der Pfarre zu Belm zusammen gekommen, um einen Beweis ihres Könnens abzulegen. Nachdem dieses geschehen spricht der Präsis des Chores dem Lehrmeister des Vereins, Herrn Vereinsagenten Sauer aus Hannover den herzlichsten Dank aus für die eben so pflichteifrige wie sachkundige Arbeit des ersten Einübens des Chores …“

Von diesem Zeitpunkt an war der Chor über vier Jahrzehnte lang in der Gemeinde aktiv, bis er sich schließlich 1937 auflöste. Hierzu schrieb die Neue Osnabrücker Zeitung am 5. Juni 1969 in einem Artikel zum 75-jährigen Jubiläum des Posaunenchores in Belm: „Bis in die Mitte der dreißiger Jahre entwickelte sich der Posaunenchor Haltern stetig. Dann ruhte er, um erst nach dem zweiten Weltkrieg als Posaunenchor der Kirchengemeinde Belm neu zu entstehen. Daran waren die Bläser des alten Chores maßgeblich beteiligt.“

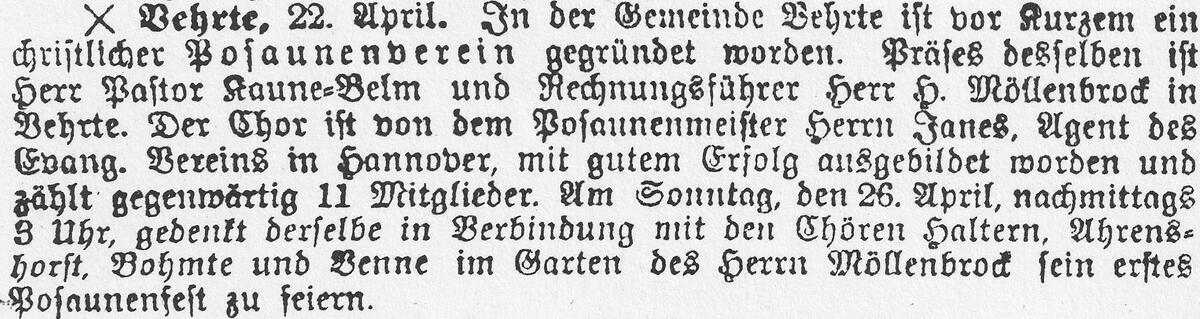

Im Frühling des Jahres 1896 kam es dann auch in der benachbarten Schulgemeinde Vehrte zur Gründung eines Posaunenchores. Das Osnabrücker Tageblatt berichtete: „Vehrte, 22. April. In der Gemeinde Vehrte ist vor Kurzem ein christlicher Posaunenverein gegründet worden. Präses desselben ist Herr Pastor Kaune=Belm und Rechnungsführer Herr H. Möllenbrock in Vehrte. Der Chor ist von dem Posaunenmeister Herrn Janes, Agent des Evang. Vereins in Hannover, mit gutem Erfolg ausgebildet worden und zählt gegenwärtig 11 Mitglieder. Am Sonntag, den 26. April, nachmittags 3 Uhr, gedenkt derselbe in Verbindung mit den Chören Haltern, Ahrenshorst, Bohmte und Venne im Garten des Herrn Möllenbrock sein erstes Posaunenfest zu feiern.“

Allzu viel ist über diesen Chor leider nicht überliefert. Aus alten Unterlagen des Hannoverschen Posaunenverbandes geht hervor, dass er am 1. Januar 1905 mit neun Bläsern bestand. Zeitzeugen berichteten, dass bis etwa um 1918 im Garten von Heinrich Möllenbrock am Driehauser Weg regelmäßig Posaunenfeste veranstaltet wurden. Danach gibt es keinerlei Hinweise mehr auf das weitere Fortbestehen dieses Posaunenchores.

Als dann Anfang der 1960er-Jahre der Aufbau der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Vehrte begann, wurde auf Initiative von Pastor Wilhelm Borgmeier im Jahr 1963 auch hier wieder ein Posaunenchor ins Leben gerufen.

Historische Aufnahme aus dem Jahr 1896

In der hinteren Reihe von links: N.N. Meyer, N.N. Tiemann (Haltern) und Hermann Wolke (Haltern).

Mittlere Reihe: Christian Herwig (Vehrte), Herrmann Brüggemann (Vehrte), Heinrich Bäke (Belm) oder Heinrich Bäcke (Haltern), Pastor Wilhelm Kaune (Belm), Lehrer Heinrich Hucke (Vehrte), ein unbekannter Vehrter, Georg Brüggemann (Vehrte), ein unbekannter Vehrter und Heinrich Möllenbrock (Vehrte).

Vordere Reihe: N.N. Westerfeld (Haltern), Christian Aulbert (Haltern), Fritz Wolke (Haltern), Heinrich Rüße (Haltern), Wilhelm Landwehr (Haltern), August Laumann (Vehrte) und Friedrich Recker (Vehrte).

Die Gemeinschafts-Waschanlage im Gemeindewohnhaus in Belm

In der Bauernschaft Lüstringen, die seit jeher zum Kirchspiel und dementsprechend auch zur 1966 aufgelösten Samtgemeinde Belm gehörte, befand sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Auffanglager für Flüchtlinge und Heimatvertriebene.

Anfang der 1950er-Jahre sah sich die Gemeinde in der Pflicht, zur Entlastung dieses Lagers zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Daher ließ sie 1952 auf einem Wiesengrundstück am Ickerbach ein Wohnhaus errichten. Das Grundstück hatte die Gemeinde für einen einmaligen symbolischen Betrag von nur 3 DM vom Besitzer Gustav Meyer zu Belm erworben, welcher damals auch Mitglied im Gemeinderat war. Das Gebäude selbst entstand als sogenanntes "Schlichthaus“. Hierbei handelte es sich um ein Wohnbaukonzept jener Zeit, bei dem die geltenden Ausstattungs- und Flächenstandards bewusst unterschritten wurden, um die kriegsbedingte Wohnungsnot zu bewältigen. Der Staat unterstütze das Bauvorhaben finanziell in beträchtlichem Maß. Lediglich 15 Prozent der Gesamtkosten hatte die Gemeinde selbst aufzubringen.

Am 1. April 1953 war das Gemeindewohnhaus bezugsfertig. Da Straßennamen erst einige Zeit danach vergeben wurden, erhielt es zunächst die Adresse "Belm Nr. 135". Daraus wurde dann erst später "Am Ickerbach 3". Das Haus bot auf zwei Etagen Platz für 4 Familien. Der Mietpreis pro Quadratmeter wurde vom Gemeinderat auf 0,75 DM im Erdgeschoss und 0,70 DM im Obergeschoss festgelegt. Die ersten Mieter waren die Familien Müller mit sieben, Steinke mit sechs, Schilder mit fünf und Grapatin mit zwei Personen. Insgesamt lebten dort nun 20 (!) Menschen unter einem Dach.

Im Untergeschoss des Hauses ließ die Gemeinde auf Initiative und mit Unterstützung der Landwirtschaftkammer Weser-Ems in Oldenburg eine Gemeinschafts-Waschanlage installieren. Dieses Vorhaben wurde im Wesentlichen vom Ratsherrn Gustav Meyer zu Belm, der zugleich auch Präsident der Landwirtschaftskammer war, vorangetrieben. In Oldenburg verfolgte man damals das Ziel, durch die Förderung derartiger Einrichtungen die Bevölkerung im ländlichen Raum zur Zusammenarbeit zu ermutigen und vor allem die Frauen von solchen Arbeiten zu entlasten, die leichter und schneller an zentraler Stelle mit maschineller Hilfe verrichtet werden konnten.

Die Technisierung des Haushalts befand sich zu dieser Zeit noch in den Anfängen. Deshalb bedeutete das Wäschewaschen für die Frauen immer noch Schwerstarbeit, die mit erheblicher körperlicher Kraftanstrengung und mit großem Arbeitsaufwand verbunden war. Je nach Haushaltsgröße nahm die gesamte Prozedur bis zu zwei Tage in Anspruch. Daher wurde meist nur einmal im Monat gewaschen.

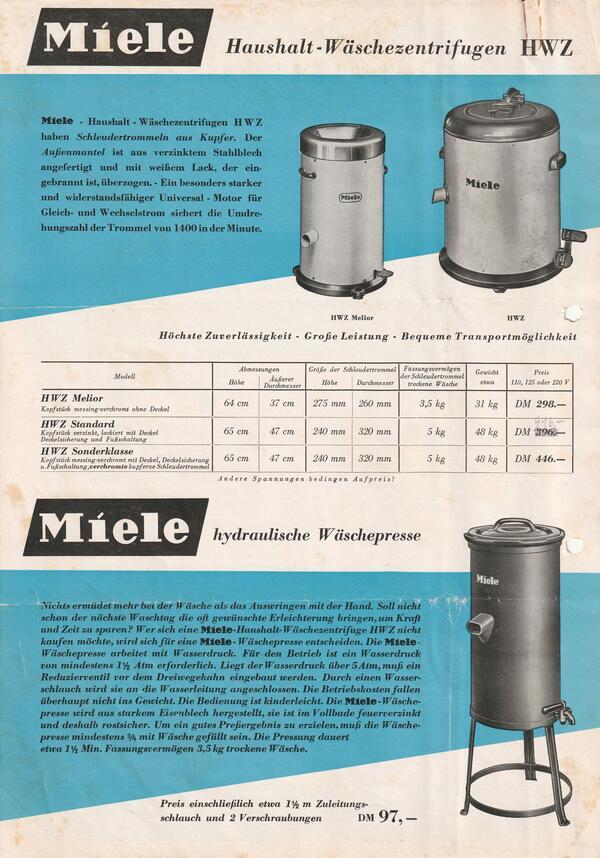

Das sollte sich nun durch die neue Gemeinschafts-Waschanlage grundlegend ändern. Die technische Ausstattung der eigentlichen Waschküche bestand anfangs aus einer großen Trommelwaschmaschine für bis zu 12 kg und einer kleineren für bis zu 8 kg trockene Wäsche, beide kohlebefeuert, sowie einer elektrischen Trockenschleuder. Im Trockenraum standen eine Heißmangel und eine Bügelmaschine bereit, die ebenfalls elektrisch betrieben wurden. Dazu kam natürlich auch eine Vielzahl von Bottichen, Wäschewagen, Wannen, Eimern und sonstigen Utensilien.

Am Dienstag, den 21. April 1953 wurde die Anlage offiziell eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben. Die Mielewerke AG in Gütersloh, welche die Waschmaschinen geliefert hatte, entsandte an diesem Tag frühmorgens ihren "Waschmeister" der sich zuerst von der fachgerechten Installation der Geräte überzeugen und dann ab 13 Uhr mit dem "Einwaschen" sowie der Vorführung der Maschinen beginnen sollte. Hierzu waren neben Vertretern aus Politik und Verwaltung auch viele Frauen aus der Gemeinde erschienen, um sich einen Eindruck von der Arbeitsweise und Leistung der neuen Technik zu verschaffen.

Die Presse war ebenfalls nach Belm gekommen, um von dem besonderen Ereignis zu berichten und es im Bild festzuhalten. Leider sind uns die Namen der auf den nachfolgenden Fotos gezeigten Personen nicht überliefert. Erkennen Sie vielleicht jemanden? Falls ja, dann teilen Sie es uns bitte mit!

Die Waschanlage wurde von den Belmer Frauen sehr gut angenommen. Von der Gemeinde war eine Waschküchenleiterin angestellt, die alle Arbeiten vor Ort anleitete, koordinierte und beaufsichtigte. Der Waschbetrieb begann um 7 Uhr mit dem Anheizen der Trommeln. Das Feuerholz hierfür hatte jeweils die erste Frau am Morgen mitzubringen. Für die Benutzung der Anlage wurde eine Grundgebühr von 0,40 DM berechnet. Dazu kamen 1,30 DM für den Gebrauch der großen und 0,95 DM für die kleine Waschtrommel. Die Kohlen für die Feuerung mussten extra bezahlt werden. Für einen Waschgang mit der großen Maschine wurden 5 kg Kohlen berechnet, für die kleine entsprechend weniger. Das Trockenschleudern war kostenlos. Die Benutzung des Trockenraumes mit Heißmangel und Bügelmaschine war optional, wurde jedoch mit einem Betrag von 1,50 DM pro Stunde in Rechnung gestellt.

In ungefähr zwei Stunden war die 4-Wochen-Wäsche eines Haushalts komplett gewaschen und wer wollte, konnte sie anschließend sogar gemangelt oder gebügelt - also schrankfertig - wieder mit nach Hause nehmen. Im Vergleich zu vorher eine enorme Arbeits- und Zeitersparnis!

Etwa zehn Jahre lang war die Gemeinschafts-Waschanlage gut ausgelastet. Zwischenzeitlich wurde dort sogar noch zusätzlich eine weitere große Trommelwaschmaschine installiert. Dann kamen allerdings die vollautomatischen elektrischen Waschmaschinen auf den Markt, die mit der Zeit immer erschwinglicher wurden. Somit konnten sich schon bald auch viele Privathaushalte solch ein Gerät leisten. Die Wäsche wurde wieder zu Hause gewaschen. Für die Gemeinde Belm rechnete sich nun eine weitere Unterhaltung der Gemeinschafts-Waschanlage nicht mehr länger und deren Betrieb wurde schließlich am 30. April 1965 eingestellt. Als letzte Waschküchenleiterinnen wurden Frau Erna Niemeyer und Frau Anna Wieschen verabschiedet. Somit war das Ende der Gemeinschafts-Waschanlage gekommen. Auch eine kurzzeitige Verpachtung an die Lohnwäscherei Brockmann konnte daran nichts ändern. Sie wurde ein Opfer des technischen Fortschritts.

Inzwischen befindet sich das Haus "Am Ickerbach 3" in Privatbesitz. Trotz verschiedener Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen sind die grundlegenden Merkmale des Gebäudes heute im Jahr 2022 noch gut zu erkennen.

Gasthof "Zum goldenen Anker"

Im Jahr 1909 ließen Eduard Fraumann und seine Frau Johanne geborene Duling in der damaligen Gemeinde Vehrte unmittelbar am Belmer Bahnhof ein Gebäude errichten und eröffneten darin den Gasthof "Zum goldenen Anker" mit zunächst vier Fremdenzimmern. Eduard entstammte der alteingesessenen Gastwirtsfamilie Hahne-Noltkämper-Fraumann. Diese besaß etwa 150 Meter weiter nordöstlich an der Bremer Straße bereits seit 1830 eine Schankwirtschaft, die nach der Eröffnung des neuen Gasthofes nicht mehr weitergeführt wurde. Durch entsprechende Umbaumaßnahmen wurde das alte Gebäude zum Wohnhaus umfunktioniert und vermietet.

Außer dem Gasthof betrieben die beiden auch eine kleinere Landwirtschaft, so wie es früher für viele Wirtsleute auf dem Lande üblich und unverzichtbar war. Dazu kamen dann noch ein Laden für Kolonialwaren und Feldsämereien sowie eine Kohlenhandlung. Noch im selben Jahrzehnt erfolgte eine Umbenennung der Gaststätte in "Gasthof Eduard Fraumann".

Eduard und Johanne Fraumann übertrugen den gesamten Betrieb später ihrer Tochter Martha und deren Ehemann Heinrich Rolf, mit dem diese seit 1925 verheiratet war. Nach dem frühen Tod ihres Mannes führte Martha Rolf ab 1939 für ihren einzigen Sohn Fritz die Gastwirtschaft mit inzwischen acht Fremdenzimmern, den Laden, den Handel mit Kohlen und die Landwirtschaft über die Kriegsjahre hinweg weiter.

Im Jahr 1944 wurde der Vehrter Ortsteil Astrup im Südosten der Gemeinde nach Belm umgemeindet. Von dieser Umstrukturierung war auch der Gasthof Fraumann betroffen.

Nach dem Krieg erhielt Martha Rolf schließlich Unterstützung durch ihren Sohn Fritz. Schon bald gaben sie zunächst den Kolonialwarenladen auf, um dann ab 1949 den Gastronomiebetrieb Schritt für Schritt weiter auszubauen. Räumlichkeiten für kleinere Tagungen und Familienfeiern wurden eingerichtet. Die Gastwirtschaft, inzwischen umbenannt in "Gasthof-Restaurant Rolf-Fraumann", diente dem Reit- und Fahrverein Belm e. V. von 1901 viele Jahre als Vereinslokal. Auch die Jägerschaft traf sich hier und hielt regelmäßig Kurse für die Jagdscheinprüfung ab.

Fritz Rolf heiratete 1957 Hannelore Doé. Gemeinsam erweiterten sie den Hotel- und Restaurantbetrieb und passten ihn durch umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen den Erfordernissen der Zeit an. Vor allem in den 1960er-Jahren quartierten sich auch namhafte Fußballmannschaften im verkehrsgünstig gelegenen "Hotel-Restaurant Rolf-Fraumann" ein. Die Gästebücher wiesen bekannte Namen von Uwe Seeler bis Franz Beckenbauer auf. Im Jahr 1963 wurde der bislang immer noch nebenher betriebene Kohlenhandel eingestellt.

Im Jahr 1981 konnte das Hotel insgesamt 30 Betten in sechzehn Einzel- und sieben Doppelzimmern aufweisen, davon die meisten mit Dusche, WC und Klimaanlage. Zu dieser Zeit wurde es überwiegend von Reisenden aufgesucht.

Das Restaurant war im Umkreis von Belm bekannt für den Mittags- und Abendtisch mit bürgerlich-gehobenem Essen, bei dem auch ausländische Spezialitäten nicht fehlten, und für schmackhafte Wildgerichte.

Nach dem Tod von Fritz Rolf wurde der Hotel- und Restaurantbetrieb allmählich aufgegeben. Im Jahr 1998 erwarb schließlich der Auktionator Frank Abromeit das gesamte Anwesen. Er richtete in den vormaligen Gasträumen Büros und Lager ein. An der Nordwestseite des Hauptgebäudes ließ er einen Auktionssaal anbauen. Im Außenbereich wurden Container für Waren aufgestellt. Größere Auktionsgüter wie z. B. auch Fahrzeuge aller Art fanden dort ebenfalls Platz.

Mit der Zeit verlagerte die Firma Abromeit ihre geschäftlichen Aktivitäten. Zuletzt dienten die Außenflächen und die Räumlichkeiten über Jahre hinweg hauptsächlich nur noch Abstell- und Lagerzwecken. In der Folge verwilderte das Grundstück und die Bausubstanz verkam in zunehmendem Maße.

Im Sommer 2016 beschloss der Belmer Bauausschuss, die Grundflächen an der Bremer Straße neben dem Belmer Bahnhof von der Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft (OLEG) im Auftrag der Gemeinde Belm für ein kleineres Gewerbegebiet erschließen zu lassen. In diesem Zug sollten dann auch die Gebäude des Auktionshauses Abromeit abgerissen und das Firmengelände geräumt und eingeebnet werden. Nach langem Hin und Her konnte dann Anfang 2021 schließlich eine Einigung mit dem bisherigen Eigentümer erzielt werden und im Mai des Jahres begannen die Abbrucharbeiten.

Die Abbrucharbeiten zogen sich über einen längeren Zeitraum hin. Im Februar 2022 wurden auch noch die letzten bislang verschont gebliebenen Bäume auf dem Gelände des zukünftigen Gewerbegebietes gefällt. Heute erinnert so gut wie nichts mehr an das eindrucksvolle Gebäude, welches 112 Jahre lang das Erscheinungsbild am östlichen Ortseingangsbereich von Belm geprägt hatte.

Kalenderblatt 26. Februar 1971 - Königlicher Besuch in Belm

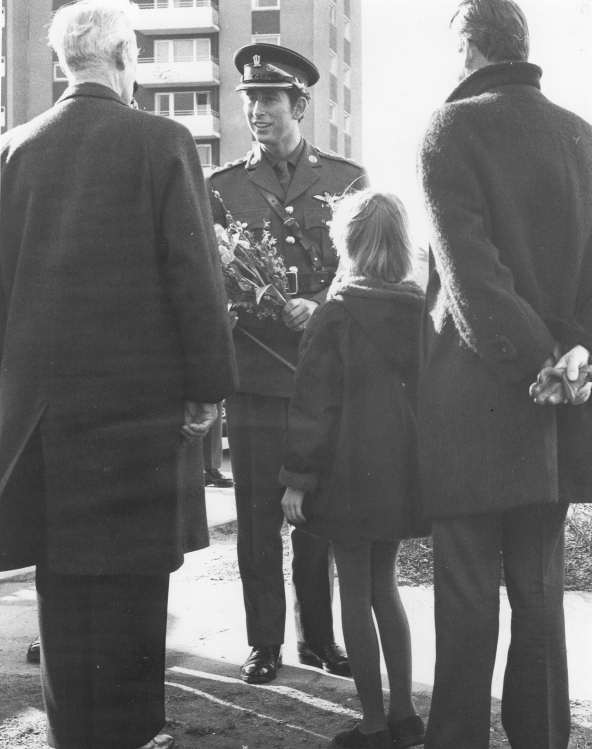

Vom 25. bis 26. Februar 1971 stattete König Charles III., das jetzige Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs, in seiner damaligen Eigenschaft als Prinz von Wales dem in Osnabrück stationierten 1. Bataillon des „Royal Regiment of Wales“ einen Truppenbesuch ab.

Bei dieser Gelegenheit besuchte Prinz Charles am Nachmittag des 26. Februars auch drei Soldatenfamilien in ihren Wohnungen hier in Belm. Begrüßt wurde er vor Ort zunächst von Bürgermeister Heinrich Meyer-Osterhues (links im Bild) und Samtgemeindedirektor Klaus Friedrichs. Wer die junge Dame war, die dem Prinzen einen Blumenstrauß überreichen durfte, ist uns leider nicht bekannt. - Wissen Sie es vielleicht…?

Auch die Bevölkerung bereitete dem königlichen Besuch einen freundlichen Empfang. Die Belmer Schuljugend hatte sich eigens eingefunden, um ihn mit selbstgemalten Fähnchen willkommen zu heißen.

Für die damals recht überschaubare Samtgemeinde Belm-Powe sicherlich ein nicht alltägliches Ereignis, welches allerdings nur von kurzer Dauer war: Bereits eine knappe halbe Stunde nach Eintreffen des Monarchen in Belm wurde er schon wieder zurück in Osnabrück erwartet, wo er sich dann im Rahmen einer offiziellen Feierstunde auch in das Goldene Buch der Stadt eintrug.

(Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung vom 27.02.1971)

Falls Sie an jenem Tag „live“ in Belm dabei waren, vielleicht sogar noch eigene Fotos davon besitzen, möglicherweise sich selbst oder jemand anderes hier auf den Bildern wiedererkennen, rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine kurze Email. Wir würden gerne Ihre persönliche Geschichte dazu hören! Die Kontaktdaten finden Sie rechts in der Randspalte.

Kalenderblatt 6. Oktober 1942

Am Dienstag, dem 6. Oktober 1942 erlebte die Stadt Osnabrück ab 21:49 Uhr den siebzehnten und bislang schwersten Luftangriff der "Royal Air Force". Etwa zeitgleich griffen die britischen Bomber außerdem auch mehrere Dörfer im Landkreis an und richteten dort durch Abwurf von Brandbomben zum Teil enorme Schäden an. Infolgedessen waren die jeweiligen Ortsfeuerwehren gebunden und konnten nicht helfend in Osnabrück eingreifen. Offenbar war genau dieses von den Briten auch beabsichtigt gewesen, um somit das Ausmaß der Zerstörungen im Stadtgebiet möglichst groß zu halten.¹

Zu den Angriffszielen im Osnabrücker Umland zählte damals auch Belm.

Über die Ereignisse und ihre persönlichen Erlebnisse in jener Nacht berichtete wenig später die 14-jährige Meta M. in einem Feldpostbrief an den Bruder Hans, damals Soldat in Russland:

"Belm, den 9.10.1942

[…] Also angefangen bei der Bombennacht. Ilse (Bischof) war hier. Der Deutschlandsender ging weg, ich gucke nach draußen: Der ganze Himmel voll von Scheinwerfern. Donnerwetter! Im Nu waren dann noch über 100 Leuchtkugeln über Belm. War das hell! Man konnte gut lesen. Ich fand das sehr interessant. So 10 Minuten hatten wir uns alles angesehen, die Flak schoß, die ersten Bomben fielen, und Ilse wurde unruhig. Ich sah mich daher gezwungen, mit ihr in den Keller zu gehen. Auf einmal ruft einer: Meta! Ich stürze 'rauf, und da sagt ein Soldat (Brandwache der Flak) zu mir, es fielen Brandbomben, ich sollte die Belegschaft aus dem Keller holen. Gerade hatte ich die mit viel Mühe und Not oben, saust eine Bombe, ssssch. Im Pferdestall brennt es! Ich sehe Feuer, stürze ans Telefon, das überhaupt nicht mehr ging, schrie. Wo sollen wir anfangen zu retten? Ich renne zu den Soldaten, die geben mir Ratschläge. Schnell zeige ich ihnen, wo Sand, Schaufeln und Wasser vorhanden war. Trotz des Bombenhagels schleppen wir alles herbei. Das Feuer wurde gelöscht. Kaum ist das vorbei, kommt die Tiemeyersche Belegschaft (3 Omas und die 1/2 jährigen Zwillinge). Wir packen sie in die kleine Stube. Von dort konnten sie ihr Haus brennen sehen. Im Dorf brannte zuerst Lagemann, dann Tiemeyer, danach Vallo und zuletzt Wibbelmann und von Kulick. Bei Tiemeyer ging während der ganzen Nacht die Munition von der Flak los. Büngers sind abgebrannt, Lecons Stall und Sudhoffs Scheune, 16 Häuser in Schledehausen und Meyer Ossenbrok. 300 Brandbomben allein im Wald am Haus und 10 Phosphorkanister. - Nach diesem Brief ist wieder eine Nacht vergangen. Der Tommy war da, ist aber nur - 'rübergeflogen. […]"

Bei diesem Luftangriff kam der 22-jährige Ostarbeiter Iwan Logowitschenko ums Leben. Er verstarb noch in derselben Nacht an seinen durch Brandbomben erlittenen schweren Verletzungen. Der junge Mann stammte ursprünglich aus Kamjanez Podilskyj (Kamenez Podolsk) in der Westukraine. Weiteres über ihn ist leider nicht bekannt.

Der Sachschaden, den die abgeworfenen Bomben angerichtet hatten, war beträchtlich. Im historischen Zentrum von Belm wurden vier Gebäude vollständig zerstört. Die beiden Kirchen blieben glücklicherweise verschont. Über Nacht hatte sich das Ortsbild rund um den Tieplatz erheblich verändert.

Diese Gebäude fielen am 6. Oktober 1942 den Bomben zum Opfer:

1. Das Haus Vallo an der 'Lindenstraße', auf nachfolgendem Foto in der Bildmitte zu sehen. Hinter dem Giebel ist der Turm der katholischen Kirche St. Dionysius zu erkennen, am linken Bildrand die Umfassungsmauer des Pfarrgartens. Heute befindet sich dort, wo das Haus einst stand, die Bushaltestelle 'Am Tie'.

2. Das Haus Lagemann an der Nordseite des Tieplatzes, auf dem Foto unten ganz rechts abgebildet. Dort ist heute die Auffahrt zum Parkplatz vor der katholischen Kirche.

3. Das Haus Wibbelmann, hier mittig im Bild. Das Fachwerkgebäude wurde im Jahr 1740 errichtet und diente früher als Amtshaus des Belmer Vogtes. In der linken Haushälfte war zuletzt ein Schlachterladen untergebracht.

4. Der Gasthof 'Kaiser Friedrich' schräg gegenüber der katholischen Kirche. Die Gaststätte war seit 1884 im Besitz der Familie Tiemeyer, die dort auch eine Bäckerei und eine Kolonialwarenhandlung betrieb. Außerdem gab es eine Kegelbahn und im Obergeschoss befand sich der sogenannte 'Kaisersaal', in welchem Hochzeiten und Bälle stattfanden. Hinter dem Gebäude konnten man in einem schönen gepflegten Blumen- und Ziergarten direkt am Mühlenteich Einkehr halten. Der Gasthof Tiemeyer war damals - insbesondere für die Osnabrücker - ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Heute steht an dessen Stelle ein Wohn- und Geschäftshaus mit Bäckerei, Konditorei und Café.

Aber nicht nur in Belm, sondern auch in der damals noch eigenständigen Gemeinde Powe fielen in dieser Nacht Bomben. Hier trafen sie das Hauptgebäude des Hofes Bünger, welches daraufhin vollständig niederbrannte. Das stattliche Fachwerkhaus war 1833 errichtet worden und stand direkt an der 'Bremer Straße' gegenüber der Einmündung der Straße 'Am Appelhügel'. Heute erinnert nur noch das 1857 erbaute Fachwerk-Dreschhaus auf dem Grundstück rechts neben der Tankstelle an diesen alten Bauernhof. Ursprünglich gehörte das Anwesen der Familie Placke. Von ihm hatte die Straße 'Placken Ellern' seinerzeit ihren Namen erhalten.

_________________________________

¹ ausführlich nachzulesen in: Wido Spratte "Im Anflug auf Osnabrück“, H. Th. Wenner, Osnabrück, 1985

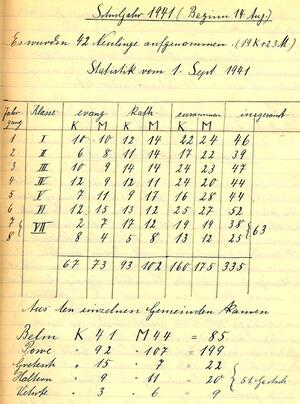

Kalenderblatt 14. Januar 1941

Mit einem Festakt wurde am Dienstag, den 14. Januar 1941 die neue Gemeinschaftsschule auf dem Buchenbrink in Belm eröffnet. Die Schülerinnen und Schüler der beiden Belmer Konfessionsschulen zogen zusammen mit den Lehrkräften feierlich in das neu errichtete Schulgebäude ein. Fortan wurden hier Mädchen und Jungen unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit erstmals unter einem Dach gemeinsam unterrichtet.

Am 1. September 1941 besuchten insgesamt 335 Kinder die neue Schule in Belm. Darunter befanden sich auch 51 Gastschülerinnen und -schüler aus den Orten Gretesch, Haltern und Vehrte, welche nicht dem damaligen Gesamtschulverband Belm-Powe angehörten.

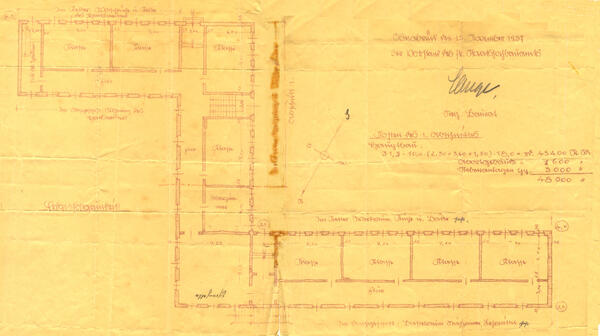

Bereits Anfang 1937 wurde seitens des Gesamtschulverbandes Belm-Powe die Notwendigkeit eines neuen Schulbaues festgestellt. Auf Veranlassung des Landrates kam es im Mai 1937 schließlich zu einer Begutachtung der Belmer Schulen durch den damaligen Baurat Lange. Dieser befand, dass die Gebäude insgesamt nicht mehr den Anforderungen der Zeit genügten und zum Teil auch erhebliche bauliche Mängel aufwiesen. Daraufhin fasste der Schulbeirat einstimmig den Beschluss, eine neue Schule zu errichten.

Nachdem die Finanzierungsfrage dieses Bauvorhabens geklärt war, beantragte Belms Bürgermeister Berger am 15. Mai 1938 durch Eingabe bei der Regierung den Bau der Gemeinschaftsschule.

Die Zeitung "Neue Volksblätter" in Osnabrück berichtete in der Ausgabe vom 9. September 1938 ausführlich über die damaligen Schulverhältnisse in Belm und über den geplanten Bau des neuen Schulgebäudes:

Im Jahr 1939 konnten dann die Bauarbeiten beginnen. Das Richtfest wurde am 17. Oktober 1940 gefeiert.

Genau 80 Jahre nach seiner Eröffnung hatte das Schulgebäude, welches im allgemeinen Sprachgebrauch wegen der Form seiner Grundfläche als der "Z-Bau" bekannt war, ausgedient und wurde schließlich in den Sommerferien des Jahres 2021 vollständig abgerissen.

An dessen Stelle entsteht bald ein Erweiterungsneubau der Oberschule Belm mit einer Nutzfläche von rund 1700 Quadratmetern. Baubeginn soll voraussichtlich im April/Mai 2022 sein und die Bauzeit ist mit etwa 18 Monaten veranschlagt.

Abschließend bliebe vielleicht noch anzumerken, dass die Gebäude der drei Vorgängerschulen, welche damals vom Z-Bau abgelöst worden waren, die Zeiten gut überdauert haben und heute immer noch im Belmer Ortsbild zu finden sind.

Aber hierzu dann zu einem späteren Zeitpunkt an anderer Stelle mehr ...

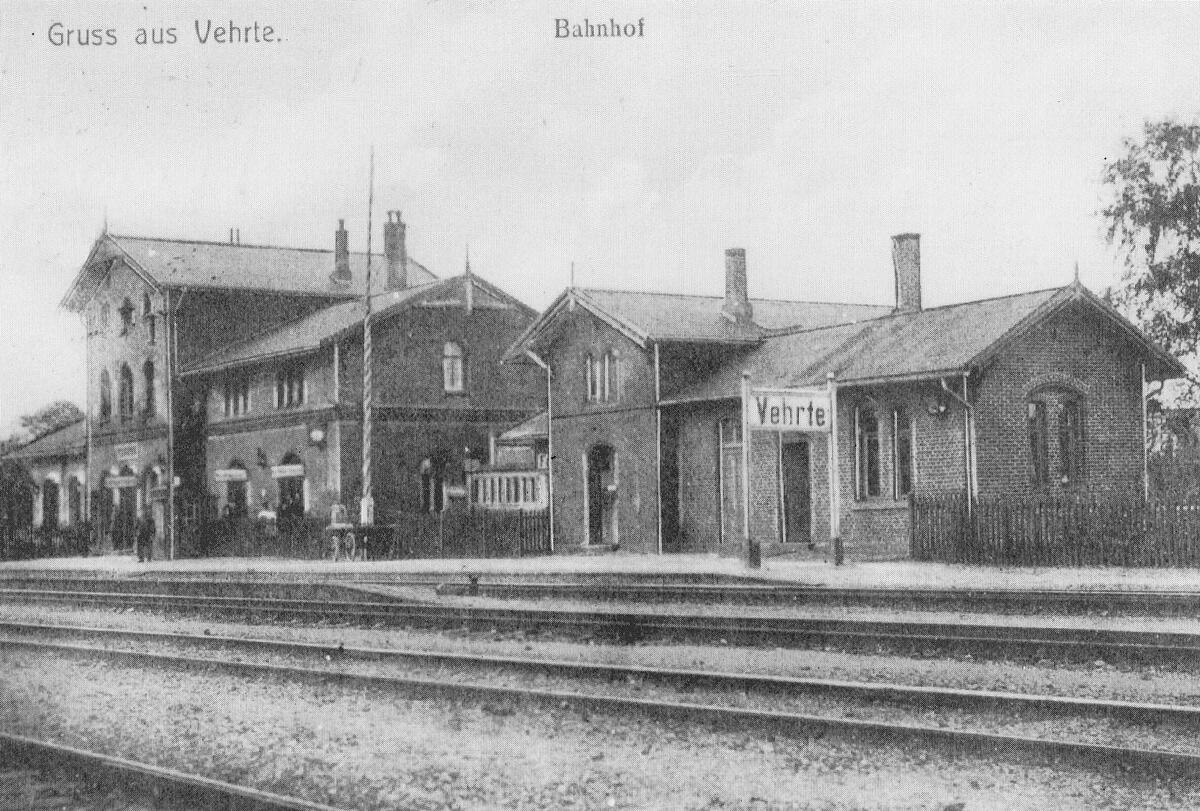

Kalenderblatt 1. Dezember 1872 - Eröffnung des Bahnhofs in Vehrte

In der Gemeinde Belm wird es aktuellen Presseberichten zufolge künftig zwei Bahnhaltepunkte geben: Vehrte und Belm-Mitte. Die Inbetriebnahme der Stationen ist für Ende 2025 angestrebt. Dort werden dann nach 47 Jahren erstmals wieder regelmäßig Personenzüge halten.

Vor diesem Hintergrund bietet sich ein kurzer Blick auf die Geschichte des Eisenbahnbaus und des Bahnhofs in Vehrte an. Nachfolgend lesen Sie hierzu einen Text verfasst von Otto Jarecki (1913-2000) aus Vehrte, welcher mit der Überschrift "Vehrter Bahnhof wird 125 Jahre alt" im Juli 1997 in den Belmer Nachrichten abgedruckt worden war:

"Es begann mit einem Staatsvertrag am 28. November 1867. Hierin wurde der Bau einer Eisenbahnstrecke von Venlo über das Ruhrgebiet bis nach Hamburg beschlossen. In unserer näheren Heimat sollte die Strecke über Lengerich und Hasbergen nach Osnabrück und weiter über Vehrte und Bohmte nach Diepholz verlaufen. Als einziger Haltepunkt zwischen Osnabrück und Bohmte war Vehrte vorgesehen. Nach langen schwierigen Verhandlungen mit den Grundbesitzern, die in einigen Fällen Enteignungsverfahren notwendig machten, flossen rund 100.000 Goldmark als Entschädigung nach Vehrte. Ein großer Teil des Geldes floß zurück in die mit dem Eisenbahnbau verbundene Verkoppelung der Vehrter Mark.

Am 15. Juni 1869 begannen die Bauarbeiten, die vielen hier Ansässigen einen Arbeitsplatz brachten. Manche hatten das Glück, später bei der fertigen Bahn eine weitere Beschäftigung zu finden. Im gesamten Abschnitt zwischen Vehrte und Bohmte waren bis zu 800 Bauarbeiter am Werk. Besonders schwierig waren die Arbeiten im Wiehengebirge zwischen Vehrte und Ostercappeln. Am 20. Dezember 1870 kam es hier in der Nähe des späteren Blocks Tannenberg zu einem schweren Explosionsunglück, bei dem alle Sprengstoffvorräte in die Luft flogen. Vier Tote waren zu beklagen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten hielt dann erstmalig am 1. Dezember 1872 ein mit Personen besetzter Zug am Bahnhof Vehrte. Der schmucke Bahnhof, übrigens der höchstgelegene (107,356 Meter über Normalnull) auf der Strecke von Venlo bis Hamburg, wurde von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Allein im Geschäftsjahr 1885/86 sind in Vehrte 7.352 Personen abgereist und 7.661 Personen angekommen. Die Menge der versandten Güter betrugen 4.854 Tonnen, an kamen 1.131 Tonnen. In den Jahren 1874 bis 1902 befuhr sogar eine bei der Firma Hartmann gebaute Lokomotive mit dem Namen Vehrte die Strecke.

In der Zeit von 1881 bis 1884 wurde die zunächst eingleisige Strecke zweigleisig ausgebaut. Im Zuge dieses Umbaus erhielten auch Belm und Ostercappeln Haltestellen in Form einfacher Holzhäuschen.

Am 24. September 1968 fand nach der Elektrifizierung der Strecke die Eröffnungsfahrt mit der ersten E-Lok statt.

Ein unerwartetes, hoffentlich vorläufiges Ende findet die Geschichte des Bahnhofs Vehrte als Haltepunkt am 31. Dezember 1978 nach 106 Jahren mit dem Stop des letzten Personenzuges.

Später wurde dann auch noch die Bahnhofsuhr, die viele Jahre den Vehrter Bürgern die genaue Zeit anzeigte, abgebaut. Das Bahnhofsgebäude diente als Firmenlager und Hilfswohnung, einzig im ehemaligen Fahrdienstraum befindet sich noch eine, von einer einzigen Person besetzte Bahndienststelle, die als Nebenposten des Hauptbahnhofs Osnabrück den Zugverkehr überwacht."

© Verlag von H. Wehmann, Osnabrück

© Verlag von H. Wehmann, Osnabrück

© Museum am Schölerberg

© Museum am Schölerberg

© Museum am Schölerberg

© Museum am Schölerberg

© Museum am Schölerberg

© Museum am Schölerberg

© Otto Jarecki (aus: Heimatbuch Belm 2)

© Otto Jarecki (aus: Heimatbuch Belm 2)

© Albert Böttcher, Photogr., Osnabrück, Neuergraben 19

© Albert Böttcher, Photogr., Osnabrück, Neuergraben 19

© Carl Bellingrodt / Eisenbahnstiftung

© Carl Bellingrodt / Eisenbahnstiftung

© Gemeinde Belm (unbekannter Fotograf)

© Gemeinde Belm (unbekannter Fotograf)

© Posaunenwerk Hannover/MinneMedia, Leipzig

© Posaunenwerk Hannover/MinneMedia, Leipzig

© Osnabrücker Tageblatt/Niedersächsisches Landesarchiv, Abt. Osnabrück

© Osnabrücker Tageblatt/Niedersächsisches Landesarchiv, Abt. Osnabrück

© privat (unbekannter Fotograf)

© privat (unbekannter Fotograf)

© Neue Tagespost, Osnabrück

© Neue Tagespost, Osnabrück

© Mielewerke AG, Gütersloh

© Mielewerke AG, Gütersloh

© Mielewerke AG, Gütersloh

© Mielewerke AG, Gütersloh

© Neue Tagespost, Osnabrück

© Neue Tagespost, Osnabrück

© Neue Tagespost, Osnabrück

© Neue Tagespost, Osnabrück

© Neue Tagespost, Osnabrück

© Neue Tagespost, Osnabrück

© Neue Tagespost, Osnabrück

© Neue Tagespost, Osnabrück

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© Verlag H. Wehmann, Osnabrück, Klusstr. 11

© Verlag H. Wehmann, Osnabrück, Klusstr. 11

© ohne Angabe

© ohne Angabe

© H. Esderts, Osnabrück, Johannismauer 29

© H. Esderts, Osnabrück, Johannismauer 29

© Photo Eberhard, Osnabrück

© Photo Eberhard, Osnabrück

© Verlag: Foto Frenzel, Bad Oeynhausen-Wöhren

© Verlag: Foto Frenzel, Bad Oeynhausen-Wöhren

© Verlag G. Paschke - 4500 Osnabrück-Sutthausen

© Verlag G. Paschke - 4500 Osnabrück-Sutthausen

© Hotel Rolf-Fraumann

© Hotel Rolf-Fraumann

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© Paul Petschkuhn/Neue Osnabrücker Zeitung vom 27.02.1971

© Paul Petschkuhn/Neue Osnabrücker Zeitung vom 27.02.1971

© Neue Osnabrücker Zeitung vom 27.02.1971

© Neue Osnabrücker Zeitung vom 27.02.1971

© Gemeinde Belm

© Gemeinde Belm

© Gemeinde Belm

© Gemeinde Belm

© 1983 Europäische Bibliothek - Zaltbommel/Niederlande

© 1983 Europäische Bibliothek - Zaltbommel/Niederlande

© 1983 Europäische Bibliothek - Zaltbommel/Niederlande

© 1983 Europäische Bibliothek - Zaltbommel/Niederlande

© Verlag von H. Wehmann, Osnabrück, Klus-Straße 11

© Verlag von H. Wehmann, Osnabrück, Klus-Straße 11

© 1993 Europäische Bibliothek - Zaltbommel/Niederlande

© 1993 Europäische Bibliothek - Zaltbommel/Niederlande

© Verlag M. Wilk, Osnabrück, Lotterstr. 110

© Verlag M. Wilk, Osnabrück, Lotterstr. 110

© Gemeinde Belm

© Gemeinde Belm

© Gemeinde Belm

© Gemeinde Belm

© Neue Volksblätter

© Neue Volksblätter

© Gemeinde Belm/A. Havergo

© Gemeinde Belm/A. Havergo

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© J. Mundt, Gemeinde Belm

© Verlag von H. Wehmann, Osnabrück

© Verlag von H. Wehmann, Osnabrück